研究

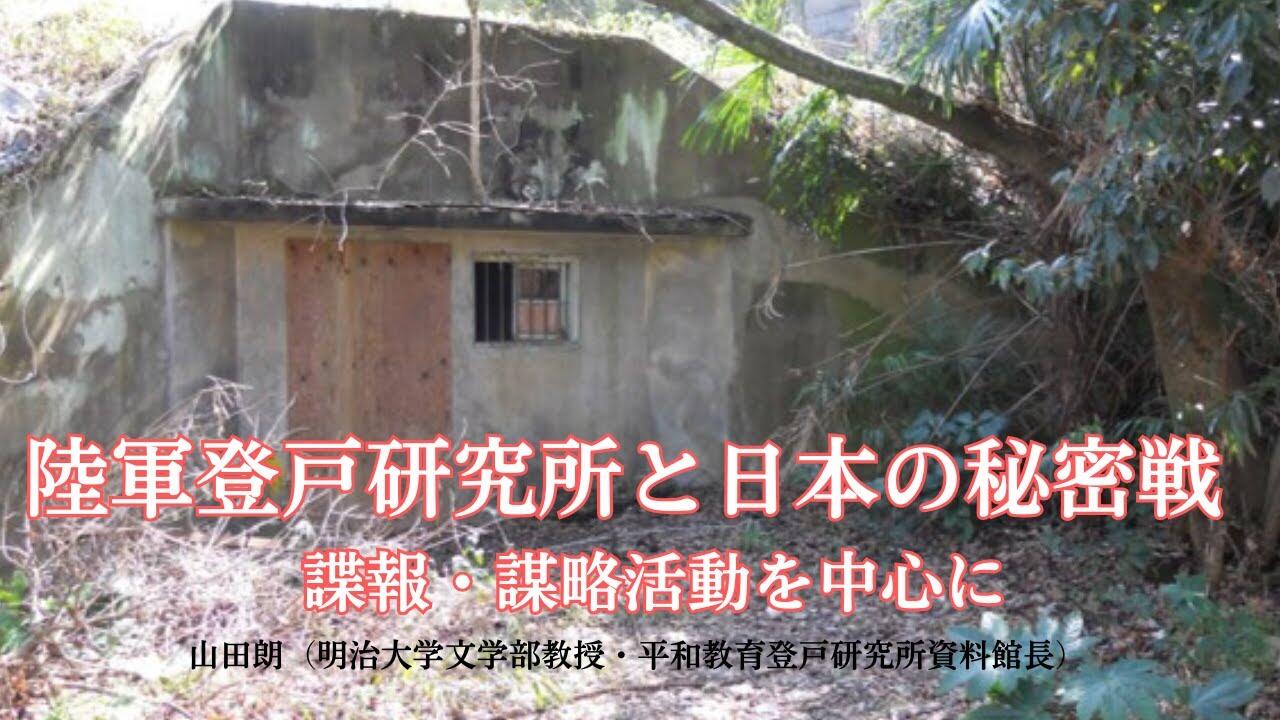

第5回「陸軍登戸研究所と日本の〈秘密戦〉ー防諜・諜報・謀略活動を中心にー」(後期)

「陸軍登戸研究所と日本の〈秘密戦〉ー防諜・諜報・謀略活動を中心にー」要旨

山田 朗

日本陸軍の秘密戦のための兵器開発を担った第九陸軍技術研究所(通称:登戸研究所)は、1937年に設置され、1939年以降、参謀本部第8課の指揮のもとで、機能が大幅に拡張された。電波兵器・風船爆弾、毒物・薬物・生物兵器・スパイ用品、偽札・偽パスポートなどが開発された。とりわけ、第二科は防諜・諜報・謀略要員が使用する秘密通信のためのインキ、信書開封器材、暗殺用毒物、軍用犬の嗅覚を麻痺させる薬物、破壊殺傷用器材(時限爆弾など)、放火器材、変装道具などを開発・量産していたことが確認できる。これらの秘密戦のための兵器は、主に特務機関などに配置された憲兵や陸軍中野学校出身者などが使用した。日本陸軍では、日清・日露戦争期から軍人が商人・僧侶などに化けて大陸において情報収集活動にあたっており、第1次大戦以降、電波や暗号などを駆使した諜報手段も発達したが、諸外国や外国租界に諜報要員を派遣して情報を得たり、攪乱工作を行ったりする人的諜報が重視された。明治大学生田キャンパス(川崎市多摩区)は、登戸研究所跡地に立地しており、2010年に当時の建物を改装して登戸研究所資料館を開設し、日本陸軍の秘密戦の実態を伝えている。