研究

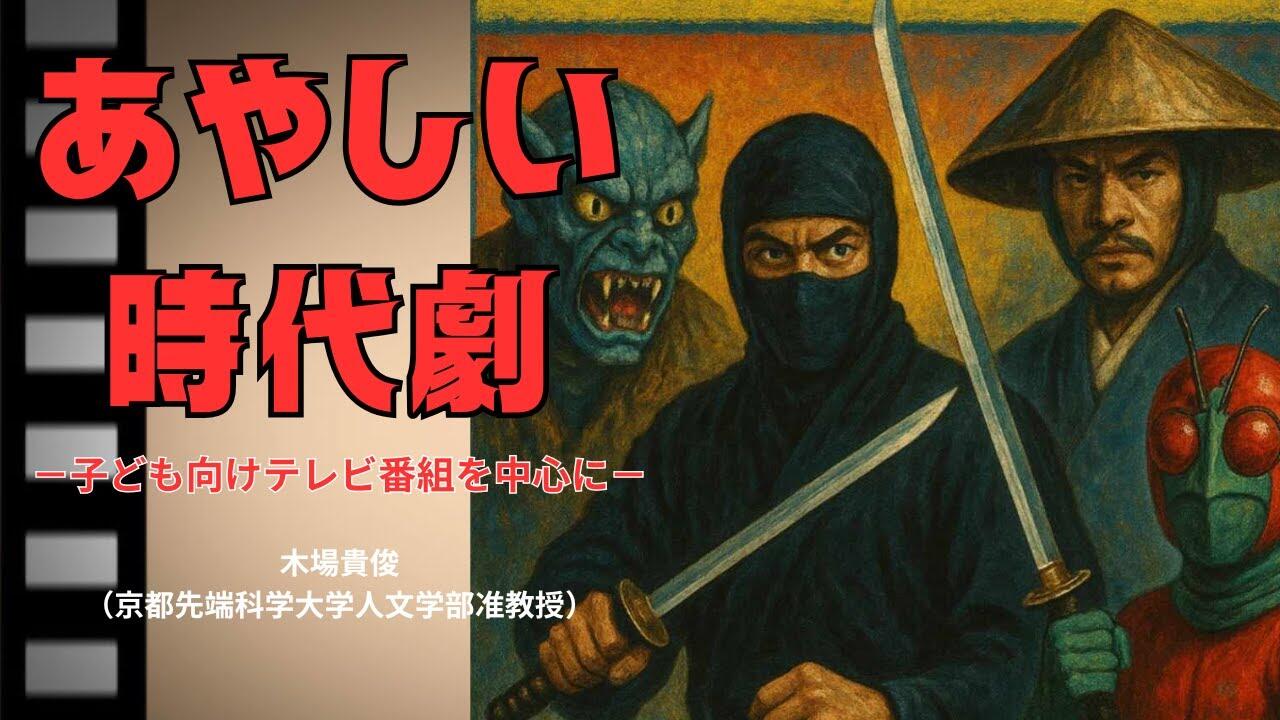

第4回「あやしい時代劇―子ども向けテレビ番組を中心に―」(前期)

「あやしい時代劇―子ども向けテレビ番組を中心に―」要旨

木場貴俊

忍術をはじめとする「あやしい」事象をエンターテイメントとして楽しむ文化は、18世紀後期以降の都市文化で見ることができる。手品やからくりを使った芝居などがそれで、「こわいもの見たさ」という言葉を使い始める時期もこの頃である。近代になると、映画が、カメラ停止や逆再生などの映像トリックを効果的に使うことで「怪奇」や「忍術」を表現するようになり、「あやしい」時代劇が数多く制作された。「あやしい」時代劇に関しては、映画に比して、テレビ番組、特に子ども向け番組の研究はほとんどない。そこで、戦後の子ども向けテレビ時代劇を中心に、「あやしい」時代劇がどのように制作され、またそれを視聴者が受容していたのか、歴史的展開とともに考察した。具体的には、テレビ時代劇の特徴(家族が消費する番組のため公序良俗や勧善懲悪が求められる点や定番が毎日・毎週連続して放送される点など)を踏まえて、日本初の国産テレビ映画『ぽんぽこ物語』(1957)や『隠密剣士』(1962)、『仮面の忍者赤影』(1967)などを対象にして、スタッフの証言や新聞記事、教育研究の報告書などを使って検討した。